“晨风徐徐,阳光明媚,小红兵起得很早,起得很早。

排好队,我们来做广播练习吧。

伸臂、屈腰、踢腿、跳跃。

长大后认真锻炼身体,保护祖国就好了。 ”

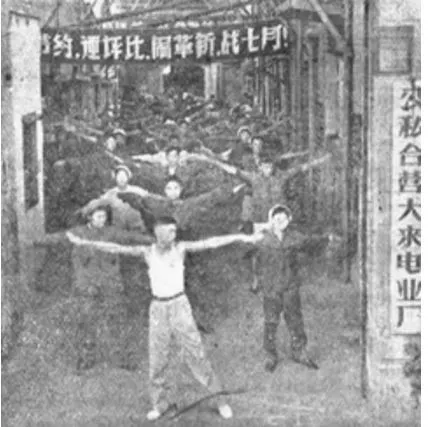

上海广陵路小学的学生在做广播练习

1971年的一天,准备去上海无线电九厂上班的米嘉乐路过一所小学,听到扩音器里播放着成人音乐。 操场上有小学生准备做广播练习。 他灵机一动:小女孩炼功时应该有自己的儿歌。 进厂后,他一边开会,一边写下了《做广播练习吧》的歌词。 他把歌词交给了曾与他合作创作歌曲《毛主席去安源》的作曲家舒景涛。 舒作曲后,将其提交给《红兵报》。

1972年,为纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表30周年,国务院文化组向全国征集新的优秀歌曲。 “红兵新闻”俱乐部在张家寨小学组织了一场《我们来做广播操》试唱活动,8名学生和1名老师在手风琴伴奏下进行。 米嘉乐和舒惊涛也在场。 这首歌唱完后,大家都觉得很好听。 就这样,这首歌曲来到了北京,与各地推荐的数千首优秀歌曲进行竞争。 经过初选、试听、讨论,《来做广播操》与新创作的81首优秀歌曲、19首革命历史歌曲一起编入《战地新歌》。

米嘉乐第一次听到《我们来做广播操吧》是在中央人民广播电台。 这首节奏明快、充满童趣和活力的歌曲《来做广播操吧》很快就走红了。 1978年,随着少先队组织的恢复,歌词中的“红色战士”一词改为“孩子们”。 米嘉乐说,“我家里有一张《咱们来做广播操》的唱片,是1980年《我爱北京天安门》的作曲家金岳岭发给我的。”

学习日本“辣椒运动”

1950年底,北京王府井南口有一座小楼。 中华全国体育总会筹委会书记杨烈向筹委会提交报告:建议创建一套全民健美操。 让更多的人参与体育锻炼,提高全民族的身体素质。

杨烈

当年8月,杨烈陪同总体委副主任徐颖超率领的新中国第一个体育代表团访问苏联。 杨烈对苏联的全民体操运动印象深刻,尤其是早上的卫生操。 这种体操通过广播或自己演奏音乐的方式进行,可以使人们得到锻炼身体,而且易于推广。

1933年杨烈就读于上海两江女子体育专科学校,后赴日本东京体操学校和文部科学省体育研究所深造。 1939年到延安,历任延安市体育协会理事、延安新体育学会理事、陕甘宁边区体育委员会委员。 她曾于1942年9月10日在《解放日报》上发表文章《谈女同性恋体育》,号召女同性恋者积极参加体育锻炼。 新中国成立后,廖承志邀请在香港地下工作的杨烈,让她成为第一位进入国家体委的女干部。

杨烈的报告很快就得到了批准。 当时中国人的平均寿命是35岁,人均寿命在40岁左右。 新中国迫切需要通过全民体育提高人民群众身体素质和竞技水平。 但创造出一套全民健身功法是前所未有的,所以杨烈去找同事刘一真商量。

从哪里开始编辑? 刘一珍想到了日本的“辣椒钻”。 她在北京师范大学读书时学过“辣椒功”。 她的老师是看起来像意大利人的日本老师石祖真子。

广播演习起源于德国,后来由美国传入日本。 1928年,日本第一套全民健美操问世,由于是根据广播电台播放的音乐进行的,因此被称为“广播体操”。 当它传到中国时,由于日语中的“广播”与汉语中的“辣椒”发音相似,所以中国人将无线电钻称为“辣椒钻”。

刘一珍说:“全民健美操的目的就是让人们简单活动一下身体。对于学生来说,早上有两节课,中间需要休息一下。” 她由此出发:锻炼时间不宜长,动作不宜难,但要锻炼全身。

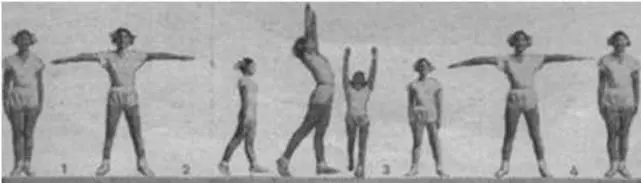

新中国第一套广播体操诞生了。 总共有10节课,大约只需要5分钟。 第一节站立不动的“下肢运动”和第二节屈腿伸臂的“肢体运动”都是热身运动。 从第三节“胸部练习”开始,运动强度逐渐加大,采用箭步蹲来拓展胸部,训练四肢。 第四、五、六节分别是“侧身动作”、“转身动作”和“腹背动作”,锻炼部位移至腰腹部。 最难的是“腹背动”,需要身体前倾、膝盖伸直、指尖着地。 第七、八、九节依次为“平均动作”、“跳跃动作”、“组织动作”。 第10节“呼吸运动”借鉴了“胡椒运动”,以呼吸运动结束。

与编排动作相比,写体操指导书难度更大。 广播练习挂图的文字要准确、通俗易懂,只需说“提”、“真”即可。 “提”是用力的动作,“震”是身体不同部位依次摆动的过程。 当时,她懂得的体操术语太少,刘一珍就借助了一本日语体操术语词典。 挂图的模特是著名体育教育家马约翰的儿子马其伟,无线电报务员是因创作《新四军军歌》而闻名的何世德。 由北京电影电视乐团演出,中央广播局人民广播器材厂录制唱片。

广播体操当时的图解

七十年:从第一集到第九集

作者做了两套广播练习。 当他打第五盘的时候,他还是一名中学生,当他打第六盘的时候,他已经是一名中学老师了。 广播操是我国历史上参与人数最多、时间最长的体育运动。

1951年11月24日,中华人民共和国第一套广播体操颁布的日子,全国体育总筹委会、教育部、卫生部、总政治部、中央委员会共青团中央、中华全国总工会、中华全国妇女联合会、全国民主青年联合会、全国学联九部门联合印发《关于推进广播体操活动的通知》,其中指出:“中央人民政府新闻局和中华全国体育总会筹备委员会共同决定,在中央人民广播电台和地方人民广播电台举办体操节目,带领全国人民做体操,这是迈出的重要一步。普及全民体育。” 第二天,《人民日报》发表文章《大家都来参加广播体操》。

12月1日,中央人民广播电台《广播体操》音乐首次通过无线电波传输,每天三播,时间为6时40分、7时20分、7时40分。 今光果草有九套。 虽然来自不同的时代,但都遵循第一组动作顺序的原则:离心远、负荷小。 热身后,逐渐增加动作和负荷。 转而进行更剧烈的运动和更大的负荷,最后整理或放松,运动结束。

第二套广播功法于1954年7月颁布,与第一套动作简单相比,融入了健美操、舞蹈等元素,增加了动作难度,增加了运动量,取消了“组织练习”。 ”和第一组的“呼吸练习”。 1957年,推出第三套功法。 加上武术动作,很有中国特色。 由于调查显示,做运动有助于改善食欲和睡眠,因此做广播操一时成为时尚,有的单位已将次数从每天两次增加到三次。

1963年4月15日,更加成熟的第四套问世。 它有两个第一:一是开场白:“中华人民共和国第四套广播体操——时代在召唤!”; 二是有少数民族语言版本。 这组比前三组更容易学,运动量不断增加,动作强调新奇、优美。

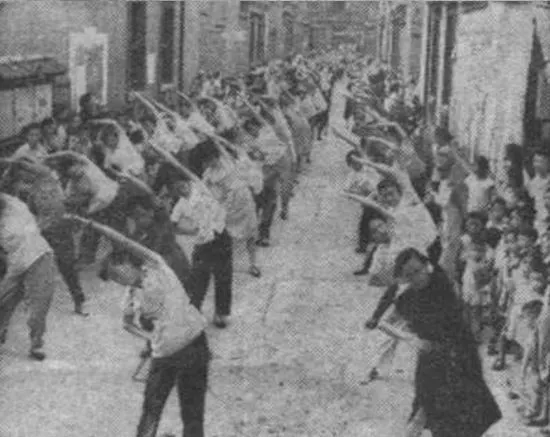

1953年,棉六厂在车间实施广播演练

1971年9月1日,第五套问世,可动部位更全面,难度更大,练习量更大。 加上劳动和舞蹈动作,显得新颖活泼。 北京长桥小学的学生李连杰以优美的标准炼功,上台带领炼功,并出现在新闻纪录片的屏幕上。 九年后,他的武功让他在电影《少林寺》中大放异彩。

第六套广播体操于1981年9月1日问世,首次有两首新乐曲交替使用。 第七套于1990年5月8日发布,挂图模特是著名体操运动员李宁,但很难学。 1997年6月20日发布的第八套让学习变得更容易。 本集分为两个版本,第二个版本是快节奏的。 丰台媒体采访了尝试新方法的北京市民。 大家都说这个练习有利于促进身体的“灵活性”。 其中第七套历时十四年,成为持续时间最长的一套广播练习。

第九套于2011年8月8日全民健身日推出,增加了保龄球、现代舞等动作,与时俱进,特别适合长期坐在办公室、使用电脑的现代人,增强体力。肩、颈、背等部位以及下肢力量的锻炼。

七十年来,广播演习在不断更新中变得更加完善和成熟。 从第一套、第二套的借鉴和探索,到第三套至第九套的逐步形成,建立了规范、科学、大众、健身、趣味的结合体。 的组织原则。

收音机叫你去做一些练习

1952年6月21日,《人民日报》发表了半年来第一篇关于广播体操推行情况的报道《广播体操在全国广泛推行》。 上面写着:中央人民广播电台、北京、天津、上海等40家广播电台每天同时播出体操节目,每天占用52个波长,共计1205分钟。 对于收听不便或收听设备不完善的地区,提供3800条广播录音。

1958年,四明村居民早起做广播操(新民晚报资料图)

据《上海体育纪事》记载,上海学校体操的实践可以追溯到1897年(清光绪二十三年)。 上海三等公立学校等新学校开设了体操课。 次年,我国第一所女子私立学校上海京正女子学校也开设了体操班。 当时的体操大多是军事体操或普通体操。 南洋公学改制为交通大学后,要求学生每天晨练一次。 城中中学规定学生必须做早操,并要求统一着装、站姿固定。 缺席者将受到警告。

1951年8月,政务院《关于改善各学校学生健康状况的决定》提出,学校应开展晨练和课间锻炼。 随着第一套广播体操的出台,上海学校的早操改为广播体操,中学出勤率达到66%。 20世纪50年代,广播练习成为课外体育活动的主要内容,也是增强学生健康的重要途径之一。

1981年,上海将“两班(每周两节体育课)、四操(每日早操、课间运动、上下午眼保健操)、两活动(每周两次课外体育活动)”课程。 。

在上海,大境中学当时的学校体育非常有名。 76班三班体育委员范凤翔回忆:“我们班的任务是举办公开课,听课的有来自全国各地的体育教师代表和学校领导。在人均只有0.17平方米的“蜗牛壳”里,爬杆、跳高、翻筋斗、双杠等活动热火朝天,全班赢得无数掌声和惊喜。 ,1972年)《文汇报》发表报道:“《蜗牛壳》。”“龙腾虎跃——记大境中学因地制宜开展体育活动”,大境由此名声大噪。

1970年,当一个留着运动短发、浓眉大眼的女孩走进大境中学时,大境中学位于河南南路的一栋居民楼里。 她叫邱勤勤,从上海游泳队的职业运动员变成了民办中学的体育老师。 大境中学是当时南市区建筑和场地最简单的中学之一。 教学楼是一栋老式三层住宅楼,活动场地只有底层的一个小天井和一个大厅。 唯一的运动器材就是双杠、跳箱、上海人称“山羊”的鞍马,还有9块垫子。

大境中学的学生正在锻炼

邱勤勤和同事们因地制宜。 天井墙上立了几根竹竿作为爬土杆,还制作了提土环。 底层大厅和天井里,“山羊”、双杠、跳箱等器材排列有序。 去人民广场短跑,人民路、中华路、环城路练习长跑。 广播演习更是势不可挡。 “由于空间狭小,一次只能容纳一场班级活动。 为了让学生们做好广播练习,邱勤勤和其他老师商量,采取了分批分散的方式,让全校所有学生分七批进行广播练习。 完了,这样我们还是可以保证按时上课的。” (摘自1980年2月23日《解放日报》《坚强源于热忱之志——大井中学体育教师邱勤勤笔记》)

1975年以来,大境中学连续被评为全国群众体育先进单位、全国学校体育先进单位、上海市体育先进单位、上海市教育先进单位,并荣获国务院。 邱勤勤荣获“特级教师”称号。

广播发挥着巨大作用

“清晨,7:30到8:00,是晨练的时间。如果坐电车,沿着外滩走,就能看到很多单位,分布在不同的地方,在晨练。” (摘自《新民日报》(晚报)1953年1月25日《外滩集体晨练》)

1954年,中央人民政府发出《关于机关开展工间操等体育活动的通知》,工间广播操成为一项制度。 截至6月,参加广播演练和职场演练的上海职工已增至46万人。 20世纪50年代,广播体操和球类运动是最受工人欢迎的运动。

上海达来电器厂的工人正在锻炼身体

说起工厂里的广播操,人们就会想起电影《大李老李小李》中的工会主席大李。 体育锻炼帮助大李告别了雨天的腰酸背痛。 全厂体育活动蓬勃开展,生产蓬勃发展。 。 故事的原型是上海肉类加工厂。 编剧之一蒋荣泉说:“是全国英雄协会在上海工厂的唯一代表。《解放日报》在头版报道过,报道是我写的,‘生产需要体育’。”市委宣传部委托天马电影制片厂请我去报道。当时电影界正在寻找拍一些喜剧电影,体育题材非常适合拍喜剧。”

1960年,淮海中路街道率先组织开放演习。 每天早上,开店前10分钟,员工们都会在店前进行无线电练习。 随后沿南京东路、西路展开,成为国内著名商业街的“店游戏”和“路游戏”项目。 到了20世纪70年代,广播操被纳入上海职工体育活动主要内容的“三操”(广播操、生产操、保健操)和“一拳”(太极拳)之中。 20世纪80年代,广播演习成为职场演习,各单位经常组织广播演习评比。 大型企业上海冶炼厂曾在市广播操比赛中荣获党委厂组冠军。

因地制宜做广播体操(新民晚报资料图)

从20世纪50年代至今,一代代人在广播音乐中“伸臂、弯腰、踢腿、跳跃”。 这是中国人最简单、最方便、成本最低的健身方式。 1970年代末来华的法国、埃及、伊朗代表团称其为“真正的社会主义运动”,是几代中国人难忘的共同记忆。

2003年元旦,停播20年的广播体操节目在北京人民广播电台重新出现。 自2011年1月2日起,上海人民广播电台AM990、FM93.4每天上午10点播放炼功音乐。

2019年,上海经常参加体育锻炼的人数占常住人口的43.7%。 全国经常参加体育锻炼的人数达到4.3亿人。 据《2019年我国卫生事业发展统计公报》显示:2019年我国居民人均预期寿命提高到77.3岁,是新中国成立时的两倍多。 70年的播音实践离不开身体素质的提高。

第九组广播体操(解放日报资料图)

“广播体操现在开始,原地行走。” 音乐开始了。 我们一起做广播体操吧。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://goweixiu.cn/html/tiyuwenda/472.html